立ち読み・第1章より ①

人間の非合理さを露呈させる簡単な論理学の問題

合理性の根底に何かがあるとすれば、それは論理に違いない。合理的推論の典型といえば、「PならばQである。Pである。ゆえにQである」の三段論法だ。簡単な例で考えてみよう。

【問題】

ある国のコインの図柄が、片面はその国の身分の高い王族、もう片面はその国を代表する動物になっているとする。そして「片面が王様なら、もう片面は鳥である」というルールがあるとする。さて、今ここに4枚のコインが置かれていて、それぞれ〈王様〉〈女王様〉〈ヘラジカ〉〈カモ〉の図柄が見えている。ルール違反がないかどうかを確認するには、どのコインを裏返すべきだろうか?

多くの人は〈王様〉、または〈王様〉と〈カモ〉と答えるが(あなたもそうだろうか?)、正解は〈王様〉と〈ヘラジカ〉である。なぜだろう? まず、〈王様〉を裏返すべきだというのは誰にでもわかる。もしその裏に鳥の図柄がなかったら、問答無用でルール違反なのだから。次に〈女王様〉だが、ほとんどの人はこれを裏返す必要はないと知っている。ルールは「王ならば鳥」であって、女王には言及がない。

次に〈カモ〉だが、多くの人はこれを裏返すべきだと答える。だがよく考えてみるとその必要はない。ルールは「王ならば鳥」であって、「鳥ならば王」ではない。最後は〈ヘラジカ〉だが、これはどうだろうか。もしその裏が〈王様〉だったら、「王ならば鳥」というルールに違反していることになる。ということで〈王様〉と〈ヘラジカ〉が正解である。この問題の平均正解率は10パーセントでしかない。

これは「ウェイソン選択課題」(認知心理学者のピーター・ウェイソンが考案したのでこう呼ばれている)の一つで、さまざまな「PならばQ」ルールを使った同様のパズルが65年前から認知心理学の実験に用いられてきた(当初は片面が文字、もう片面が数字のカードで、「片面がDなら、もう片面は3」といったルールで行われた)。そのあいだずっと人々は、「PならばQ」のルール違反を見つけるために、〈P〉を裏返し、あるいは〈P〉と〈Q〉を裏返してきたが、〈Qでない〉〔Qの否定、すなわち前述の例の「動物だが鳥ではないもの」〕を裏返す人はいつも少なかった。

間違えた人も正解が理解できなかったわけではない。認知反射テストと同じで、説明されると「何で気づかなかったんだ!」と額に手を当てる。だが説明がないと、人の直感は無分別なままで、論理的な判断ができない。

ここから人間の合理性についていえることは何だろうか? 一般的には、これらの結果はわたしたちに「確証バイアス」があることを明らかにするものと考えられている。確証バイアスとは、自分の考えが正しいことを示す証拠ばかりを求め、間違っていることを示す証拠には目を向けようとしない悪癖のことである。

夢をお告げだと考えるのは、身内の誰かが災難に見舞われる夢を見たあとでそのとおりになったときのことは覚えているが、そうならなかったときのことは忘れてしまうからだ。移民は多くの罪を犯していると考える人は、ある強盗事件の犯人が移民だったというニュースは覚えているが、犯人が移民ではない強盗事件が山ほどあることは考えないからだ。

確証バイアスは人間の愚かさに対してよく下される診断の一つであり、これに対処することは合理性を高めるための一つの目標にもなる。フランシス・ベーコン(1561─1626)は科学的手法を生み出した人といわれているが、そのベーコンがこんな話を書いている。ある男が教会に連れていかれ、嵐にあいながらも神聖な誓いを立てたおかげで難破を免れた船乗りたちの絵を見せられた。そこで男はこういった。「なんと! でも、誓いを立てたあとで海にのまれた人たちはどこに描かれているんですか?」

ベーコンはさらにこう論じている。「迷信とはそういうものだ。占星術でも、夢でも、前兆でも、神の裁きでも変わらない。迷信のとおりになった出来事については、話すだけでも自慢になるので、人は盛んに取り上げる。だがそうでない出来事については、そちらのほうがもっと頻繁に見られるにもかかわらず、無視して顧みない」

それにしても、初歩的な論理規則さえ適用できないのに、なぜ人間は日々をやり過ごせているのだろうか? それは、一つには、ウェイソン選択課題が特殊なものだからである。この課題が人々に求めるのは、推論に三段論法を生かすこと(「このコインには王様の図柄があります。ではこのコインの裏には何の図柄があるでしょう?」)ではなく、一般的なルールの検証(「このルールはこの国のコインにも当てはまりますか?」)でもなく、目の前にある数個のコイン(あるいは数枚のカード)の一つ一つにルールが当てはまるかどうかを問うといういささか特殊なものだ。

そしてもう一つ、対象が無作為に選ばれたシンボルやマークだからである。これが「生きるうえでなすべきこと、なすべきでないこと」にかかわるルールであれば、人はもっと論理を働かせようとする。

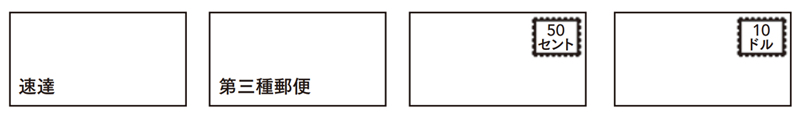

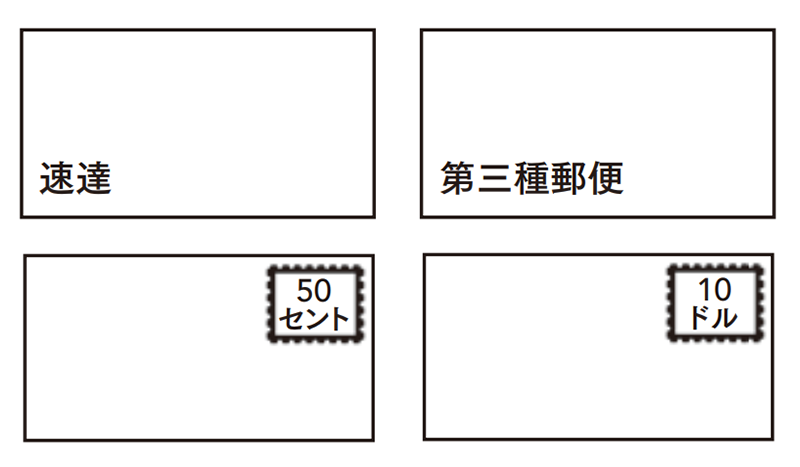

郵便局が第三種郵便物用に50セントの切手を、速達便用に10ドルの切手を販売しているとする。今回のルールは、「速達のラベルを貼った封筒には、10ドルの切手を貼らなければならない」である。だが封筒やラベルの大きさの関係で、ラベルと切手を封筒の同じ面には貼れないとしよう。ルールどおりの切手が貼られているかを確認するには、郵便局員は封筒を裏返してみなければならない。さて、ここに4枚の封筒がある。郵便局員はあなただ。あなたはどの封筒を裏返すべきだろうか?

今回も正解は〈P〉と〈Qでない〉、すなわち「速達」のラベルが貼られた封筒と、50セントの切手が貼られた封筒である。理屈のうえではコイン4枚の問題と同じなのに、この問題にはほとんどの人が正解する。つまり同じ論理的問題でも内容によって違いが出る。「PならばQ」という命題が、「利益を享受するならば、費用を負担しなければならない」といった特権と義務に関する契約の履行である場合、ルール違反(費用を負担せずに利益だけを得る)は不正行為にも等しい。

そして不正を見つける術ならば、人は直観的に知っていて、「利益を享受している人〈P〉」と「費用を負担していない人〈Qでない〉」を調べようとするわけだ。「利益を享受していない人〈Pでない〉」と「費用を負担している人〈Q〉」のなかにもほかのことでズルをしている人がいるかもしれないが、そちらには目を向けない。

認知心理学者たちは、人が論理的になるのは正確にはどういう場合かという議論をしている。それは単に具体的なシナリオであれば何でもいいというわけではなく、わたしたちが大人へと成長する課程で──またおそらくは遠い祖先が進化の過程で──対処法を身につけてきた、ある種の論理的課題を具現化したものであるはずだ。特権と義務の監視は、そのような“論理が働く課題”のなかに入っている。危険の監視も入っている。

「子供が自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶらなければならない」という注意事項が守られているかどうかを監視するには、自転車に乗っている子供(つまり〈P〉)がヘルメットをかぶっているか、またヘルメットをかぶっていない子供(つまり〈Qでない〉)が自転車に乗ってしまわないかを監視すればいいのだが、これは誰もがいわれなくてもわかっている。

ところで、条件規則の違反が不正や危険に等しいときなら、そのルール違反を見つけられる思考力というのは、必ずしも論理的思考力とはいえない。論理とは本質的には思考の形式であって、内容ではない。PとQが何を表しているかではなく、PとQがIF‐THEN(ならば)、AND(かつ)、OR(または)、NOT(でない)、SOME(いくつかの)、ALL(すべての)などによってどういう関係に置かれているかを問題とするものだ。

論理は人類が獲得した最高の知識の一つであり、これを使えば、あまりなじみのない抽象的な主題でも(法律や科学など)推論を働かせることができるし、シリコンに実装すれば、自ら動くことのない物質を思考機械に変えることもできる。論理には汎用性があり、内容に左右されない。論理は「『PならばQ』は『〈〈P〉かつ〈Qでない〉〉ではない』と等価である」といった形式であり、PとQに何を入れても成立する。これに対して、論理の手ほどきを受けていない人間の脳が起動するツールは、汎用性がなく、内容に左右される。問題の内容(問題に固有のもの)とルール(ツールを動かすためのもの)を一つにして処理するように特化したツールである。そこからルールだけを切り出して、別の問題や抽象的な問題、無意味に見えるような問題に応用することは、人間には難しい。

だからこそ人間は、教育その他の合理性強化のための制度を作り上げてきた。そうした制度は、わたしたちが生まれもち、ともに育ってきた生態学的合理性(いわゆる常識や生きるための知恵といったもの)を、より視野の広い、より強力な推論ツール(過去数千年にわたって優れた思想家たちが磨きをかけてきたもの)で補強する役割を担っている。