話題の本

話題の本一覧

- 追いつめられる金一族、成熟しない韓国政治。またもや半島が波瀾の目に。

- 子供たちの前途を祝する書

- フランス旅行で建築を見ない人はいない。なぜならそれは歴史の証人だから

- 「明日に向かって種を蒔け!」 2000年以上前から伝わる心に刺さる不思議な名言

- 孤高の天才による、童心溢れる藝術作品

- 長期目線のドラフト戦略なくして、真に強い球団はつくれない。

- 365日続くなんの変哲もない日々!

- 1761年創業の古書店でのおかしな体験記

- 「知と文化の集積地」古書街は、いかにして作られてきたか?

- 空のすばらしい色、かたち、輝き

草思社ブログをご覧ください

かつては動物より植物の方が、移動が得意だった?

◆人間の直立歩行の起源を探るヒントが、カンガルーにあった!?

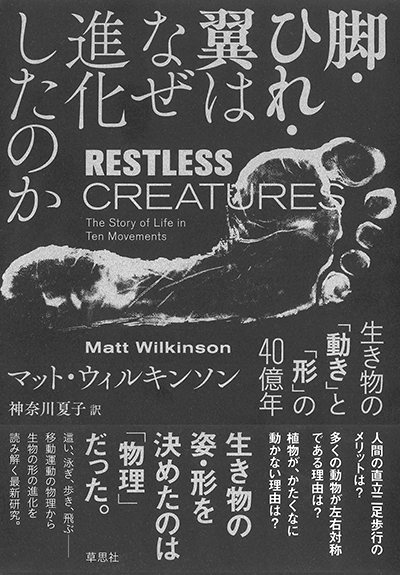

人間の直立二足歩行はどのように始まったのか? ひれはいかにして肢(あし)になったか? なぜ多くの動物は左右対称なのか? なぜ植物はかたくなに移動しないのか? これらのような生き物の動きや形にかんする素朴な疑問に、最新科学はどのような答えを出しているのでしょうか。

人間の直立二足歩行の起源に関しては、「それまで暮らしていた熱帯林が乾燥化でサバンナになったため、人は立って歩き始めた」という説が広く流布していますが、最新の研究によればそうではありません。人間の祖先は、樹上で生活していたときから、すでに木の上で直立二足歩行をしていたのです(手で枝などにつかまりながら)。じつは、カンガルーも、かつて樹上で、前肢で枝につかまりながら二足歩行していて、その後地上へ降り、引き続き二足歩行を続けたと考えられています。

じつは植物は、単細胞生物としては、動物の単細胞生物より移動運動がずっと得意です。単細胞の植物にはかたい細胞壁があり、しっかりと形状を保つことができます。そこにべん毛が付くことで、進む向きをコントロールしながら、水中をすいすいと泳ぎ回ります。一方、細胞壁を持たない単細胞の動物は、形を一定に保つことができないので、べん毛で向きを制御しつつ移動することが不得手。アメーバとして形を変えながら、ゆっくり這うしかありません。しかし、多細胞生物となったとき、両者の形勢は逆転しました。植物は細胞壁のせいで、多細胞化するとほとんど動くことができなくなったのです。一方、動物は、多細胞化すると互いに支え合うことである程度形状を保つことができるようになり、かえって移動運動が得意になりました。

◆生き物の「動き」と「形」の素朴な疑問に答える本は、なぜ少ないか

生き物の「動き」と「形」の素朴な疑問は数多く、誰でも一度は思いついたことがあるでしょう。しかし、これに答える本はとても少ないと言えます。その理由は、答えるのがとても難しいから。動物の動きは物理法則に支配されているのでその説明が必須ですし、動物の形の形成やその進化についても、発生学や分子遺伝学などの難解な領域の説明が必要となります。これを理路整然とわかりやすく行うには、その分野の専門家であることも重要ですが、さらに相当の筆力と情熱がなければ不可能です。

本書の著者マット・ウィルキンソンは、もともと翼竜の飛行の研究者。つまり動物の飛行運動にかんする専門家で、動物の運動と物理学の関連の研究に情熱を持って取り組んできました。一方で、サイエンスライターとしても、高い評価を受けており、まさにこの分野の一般向け書籍を書くのにうってつけの位置にいる人物です。おかげで、多くの人が疑問に思ってきた問いに答えてくれる本が、ようやく登場することとなりました。進化に興味のある方なら、是非とも読むべき一冊と言えるでしょう。

(担当/久保田)