話題の本

話題の本一覧

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

草思社ブログをご覧ください

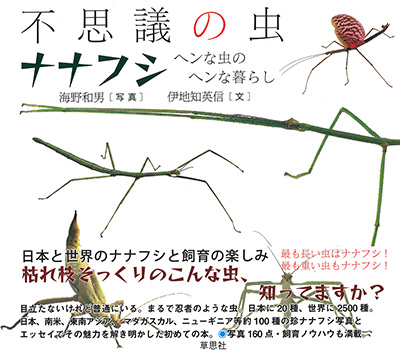

初めての大人向け「ナナフシのすべて」。これはすごい。

本書はナナフシという虫についての本である。枯れ枝そっくりの細い身体を持ち、樹木や葉っぱの中に紛れ込んでいるのでよく見えない。一種の擬態の名人である。

ナナフシというのは通称で、正式にはナナフシモドキとかカレエダナナフシというのが種名である。これまでナナフシについて書かれた本は2、3の児童向けのものはあったが(絵本のような)、本格的な大人向けの本は本書が初めてである。

実はナナフシは日本に普通にいるし、身近にもよくいる虫なのである。日本に20種ぐらい、世界には2000種ぐらいいる。この本には内外100種ぐらいの写真が収められている。目立たないのであまり着目されていないだけで、面白い形態、面白い生態を持った昆虫である。昆虫写真家としては第一人者の海野和男氏によるカラー精細写真160点が収められている。日本及び世界各地で撮影された驚くべきバリエイションのナナフシ類の写真が先ず驚異である。日本では地味で目立たないと言ったが、東南アジアやニューギニアではとんでもない形のナナフシがいる。マレーシアに棲むセラティペスオオトビナナフシという種は手足を伸ばすと50センチを超え、世界最長の昆虫である。パプア・ニューギニアで見つけたゴライアスオオトビナナフシなどは世界最重量の昆虫である。世界最長も世界最重量もナナフシなのである。

生態は単為生殖でオスが見つかっていないものも多い。死んだふり――擬死が得意、危機になると足を切り離す自切をするがまた生えてくる。一般に翅はないのだが、ときに突然大きな派手な翅を広げる種もあり、威嚇のためという。体に大きなとげとげを持つ種もある。熱帯の種は、おとなし気な日本のナナフシに比べ総じて派手である。

基本、植物をエサにして隠れている平和的な昆虫である。動作ものろい。実は先年、世界のナナフシ類を網羅した図鑑がヨーロッパで出たのだが、日本でよりもヨーロッパでのほうが人気ある昆虫かもしれない。本書には共著者・伊地知英信氏によるナナフシ飼育法が終章に収められているが、飼いやすく、面白いペット昆虫として有名である。

伊地知英信氏はサイエンスライターというか、自然に関する記事や書籍に寄稿しているベテランのライターである。本書にはナナフシの軽妙な解説、またナナフシ文化史ともいうべきエピソード、例えば学名が「ミカド」というのはなぜかなど興味深い話題を提供している。まずは本書を開いてその昆虫の驚くべき姿に刮目すべし。

(担当/木谷)