話題の本

話題の本一覧

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

草思社ブログをご覧ください

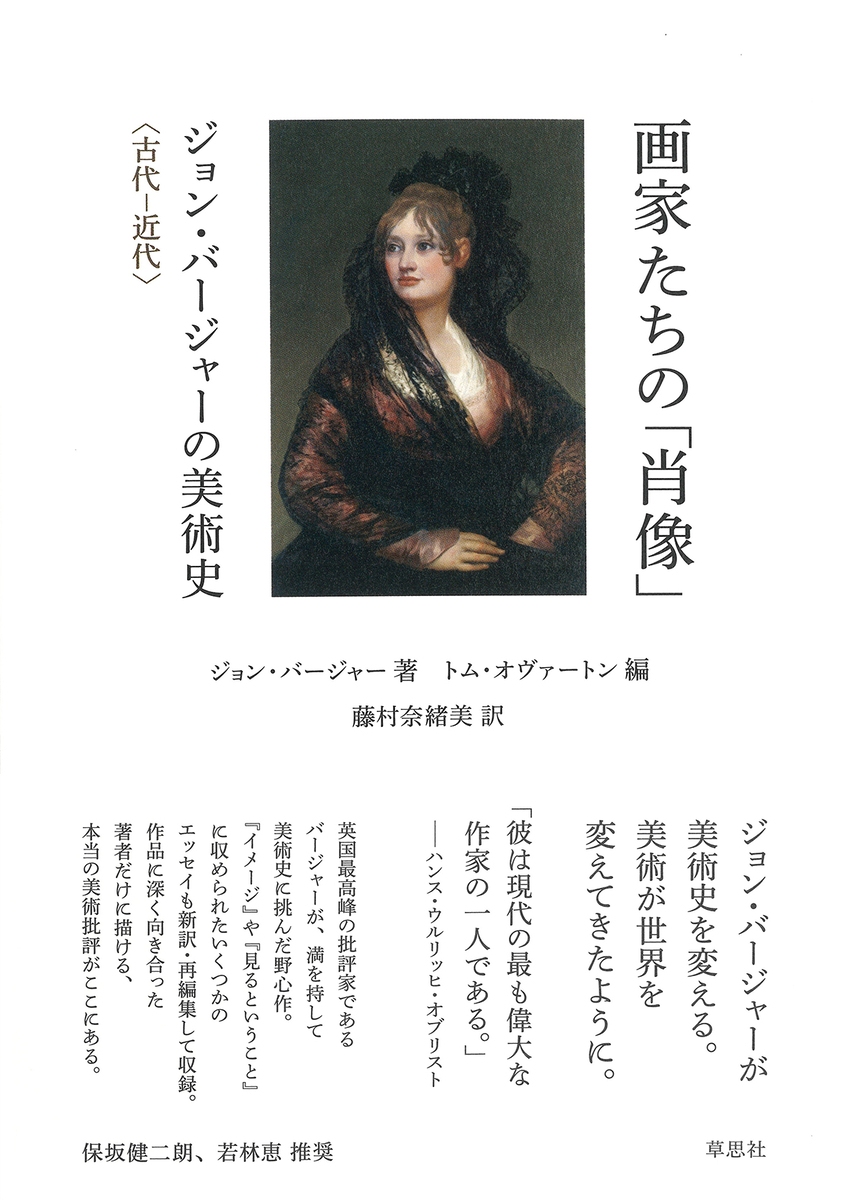

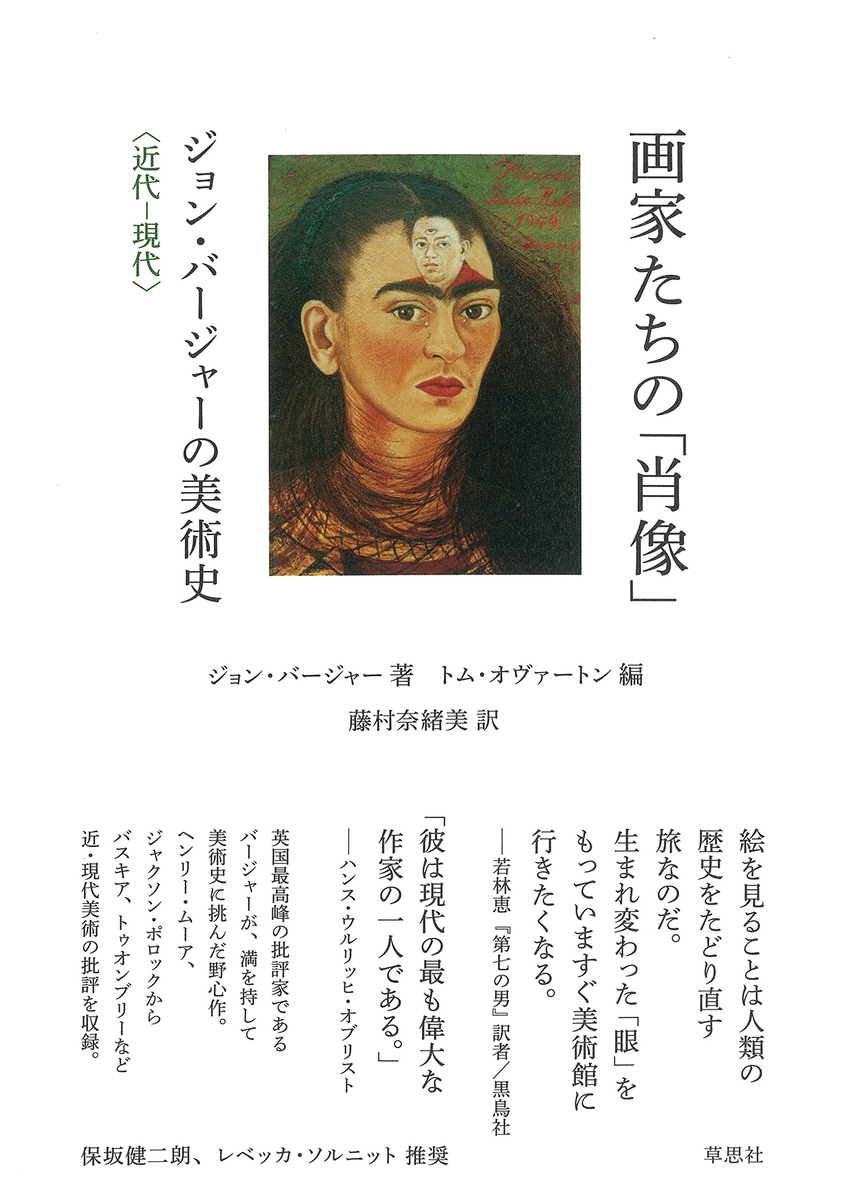

作品を深く見つめ続けた者だけに描ける、本物の美術の物語。

ジョン・バージャーは、『見るということ』『イメージ』など美術批評の仕事が日本では最も知られていますが、意外にも美術批評のみを集めた邦訳書は刊行されていません。今回、満を持して美術批評のみを集めたのが本作で、時系列で作家を並べた構成は、美術の歴史を映し出すのと同時に、50年以上にわたるバージャーの執筆活動の全体の「肖像」にもなっています。ショーヴェ洞窟の画家から始まり、ミケランジェロ、ベラスケス、ミレー、モネを経て、ムーアやバスキア、トゥオンブリ―などの近現代の美術の評論までを収録しています。

その中から、ふたりのハイライトとなる作家を紹介します。ゴヤについては、いくつかの評論が組み合わされて構成されています。「裸のマハ」について、「裸の方が後に描かれている」とするユニークな解釈は、これを読んだ後にはそのようにしか見えなくなります。さらに、本編にはゴヤが意外な形でかかわる小説『Corker's Freedom』と、ゴヤをモチーフにした戯曲『Goya's Last Portrait: The Painter Played Today』が組み合わされるという超絶編集となっており、これには唸らされざるを得ません。

また、『見るということ』にも収められていたフランシス・ベーコンの批評も収録していますが、こちらも3つの異なる時代(1952,1974,2004年)のベーコン評を組み合わせています。『見るということ』に収められていたのはその真ん中にあたる時期の評論ですが、バージャーは時代によってベーコンの評価を大きく変遷させており、『見るということ』での評価は彼の最終着地点ではなかったのです。今回の作品で、ようやくバージャーのベーコン理解がどのようなものであったかがはじめて理解されるものになっています。『見るということ』を既読の方にぜひ読んでいただきたい内容です。

そのベーコン評の最後には、パレスチナの詩人マフムード・ダルウィーシュが引用されています。本作の原書は2015年の刊行でしたが、バージャーはいかに世界を分断せずに見つめ続けるかを考えていた作家でした。そのアクチュアリティは、彼の死後なお高まっているといえます。本書の最後は、パレスチナの現代アーティスト、ランダ・ムダ―で締めくくられています。彼女の、地面に打ち付けられる途中の、しかしかすかに立ち上がる途中にも見えるような作品は、美術を、世界を見つめ続けることを決してやめなかったバージャーが、今の世界に遺した重要な問いを暗示しているかのようです。

バージャーは難しい様式の話はほとんど用いず、そこに描かれているものから話をはじめました。美術を見ることは難しいことではなく、しかし目を凝らし続けなければ見えてこない。これから美術に向き合いたい人、もう一度美術と向き合ってみたい人、この世界を見続ける「眼」を養いたいという人 に、ぜひお手に取っていただきたい作品です。

(担当/吉田)