話題の本

話題の本一覧

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

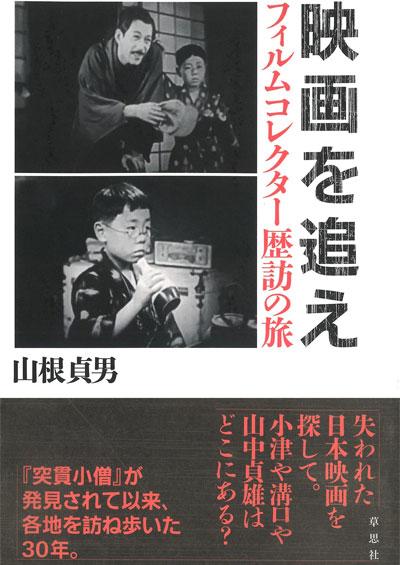

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

草思社ブログをご覧ください

昔の日本映画はどのように残ってきたか。それはどこかに眠っている。

戦前の日本映画で残っているものは10パーセント以下、一説によると4パーセントぐらいだと言われている。小津安二郎監督の初期短編、溝口健二のサイレント期の作品、伊丹万作や山中貞雄の名作と言われる時代劇もほとんど残っていない。貴重な文化遺産の喪失である。なぜかというと映画は娯楽であり、消費され捨てられてきた大衆商品だったからだ。

アメリカでは映画を自国の大事な産業・文化と位置づけていたから、かなり組織的に残されている。フランスは有名なアンリ・ラングロワという映画狂の個人の頑張りでシネマ―テーク・フランセーズが多くの貴重な作品をコレクションしている。

日本では可燃性フィルムということもあって実際に焼失したり(日活の二度の火事など)、フィルムを再利用して別の工業資源に使ったりした(化粧品など)。また契約上、上映期限が切れたフィルムはジャンクしなければならなかったし、第一に映画会社に貴重な知的所有物という意識がなかったから、多くの量産される娯楽作品の扱いはぞんざいで、廃棄することに誰も気に留める人はいなかったのだ。持っていても倉庫代もかかるし、税金もかかるから捨ててしまえということになった。その結果、映画史に名のみ残る天才山中貞雄監督の処女作で名作時代劇『抱寝の長脇差』(だきねのながどす)は永遠に失われてしまったのだ。

この本は1988年に著者の友人のフィルムコレクター岡部純一さんという人が小津監督の初期のサイレント短編映画『突貫小僧』を9・5ミリのパテベビーのおもちゃフィルムで所有していることを知って(古道具屋から買ったらしい)、大々的に上映会を開き、古い日本映画発掘の機運を1990年代に大いに盛り上げたことから始まり、とくに日本国中のフィルムコレクターという映画愛にあふれた「オタク的」趣味の人びとを訪ね歩いた30年にわたる回想録であり、保存発掘の回顧である。

実はこうした収集活動は従来、国立フィルムセンターが担ってきたし、「無声映画愛好会」のような趣味の会で行われていたが、このころ(20世紀末から21世紀初頭にかけて)小津映画の世界的な再評価ブームや日本の古典映画の世界的な評価の高まりと相まって日本映画発掘・探求ブームが起こっていた。そこに呼応して著者の活動は大いに評価され、各種映画祭や研究活動において、著者は第一人者と見なされる存在となっていった。一昨年、三省堂出版から刊行された『日本映画作品大事典』という本は戦前からのすべての作品を解説した事典で(存在しないものも含めて)、この監修者をつとめた著者は、その功績によって日本映画ペンクラブ賞を受賞している。

この本のハイライトは「生駒の怪人」と言われた幻の映画コレクターのもとに朝日新聞記者や蓮實重彦さんなどと二十年ぐらいのあいだ何度も通い、その膨大なコレクションを発掘しようとした経緯である。そこには所蔵フィルムのリストや膨大なフィルム缶があり、いかにもありそうな雰囲気が漂っていた。マキノ正博の『浪人街』三部作も小津監督の『懺悔の刃』も伊藤大輔の『新判大岡政談』も何でもあるとリストは告げていた。これは結局「生駒の怪人」の死によってすべてが暗闇の中に消えてしまった。しかし著者は私が見たものは絶対嘘ではなかった。「それはどこかに眠っている」と確言している。

じつにこれまで発掘された日本映画も、地方の素封家の蔵の中に隠されていたり、廃工場の倉庫に埋もれていたり、古道具屋のその他のがらくた的道具の中から見つかったという場合がほとんどなのだ。過去何百年、何千年と続いてきた日本文化の遺産はさまざまな形で残ってきたが、日本映画も社会の片隅で不思議な作用で残って来たとも言える。本質的に日本のある種オタク文化はすごいと気づかされるエピソードではないか。

(担当/木谷)