話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

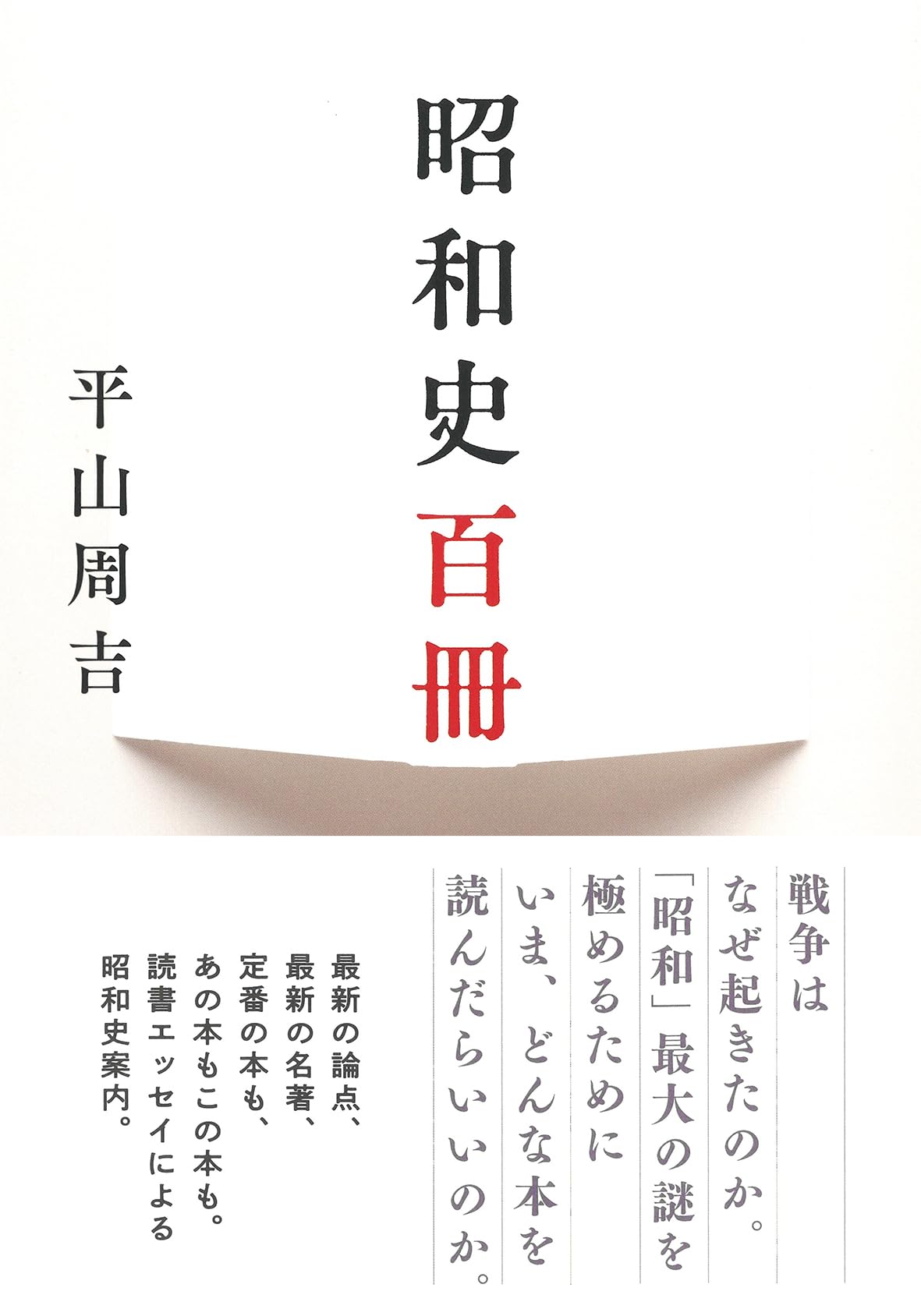

日本は、なぜ戦争を始め、なぜあんなひどい負け方をしたのか。

毎年、夏が来ると終戦記念日の特集が恒例のように行われる。今年もそうなるかもしれないが、

刮目すべき本書が出たことで、少しは戦争への理解が進みそうだ。

もう78年もたっているので、戦争経験者はほとんど鬼籍に入りつつある。この間、何万冊の戦争関連の本が出たことだろうか。このあたりで一度整理しておこうか。日本はどこで間違ったのか。あるいは負けるべくして負けたのか。いや日本は悪くない。実は実質的には勝っていたのだ。

など、さまざまな論調の本がある。本書には400冊以上の本が取り上げられている。少ないと見るべきか、多いと見るべきか。どれも読みごたえのある本ばかりだ。著者平山周吉氏は元文芸春秋社の編集者で多くの戦争関連の本を手掛け、雑誌の編集に携わってきた。

氏の書評文を読めば、その本を買って読みたくなる。本の勘所をよく押さえ理解している。この本で取り上げられた100冊の本、「定番書」として取り上げた300冊以上の本は昭和史と戦争史を語るためには必読の本ばかりである。回想記、評伝、戦争日記、兵隊の体験談、戦災の記録、昭和の日本人のもっとも良質な記録がここに残されている。氏の選択としていいところは学術的な研究書や「一見ちゃんとした」装いの本ではなく、あまり人に知られていない雑書の類まで目を通していることだ。あるいは近年の発見、独自の見方などまで目配りがいい。

例えば、大岡優一郎著『東京裁判 フランス人判事の無罪論』(2012年、文春新書)と三井美奈著『敗戦は罪なのか――オランダ判事レーリンクの東京裁判日記』(2021年、産経新聞出版)があげられる。東京裁判の11人の判事の内、無罪説をとったのはインドのパール(パル)判事が有名だが、この2書で、フランスのベルナール判事とオランダのレーリンク判事がともに日本無罪論に組みしていることを知った。それぞれフランスとオランダの先進的な法律家が日本は無罪だと言っているのだ。彼らの言説をもっと日本人は知るべきではないか。

実は戦後の言論空間というものも、ある意図、あるバイアスのもとに歪められてきた。これは平山周吉氏が書いた画期的な評伝(『江藤淳は甦える』)のテーマとなった江藤淳氏が名著『閉ざされた言語空間』で指摘した事実である。78年かかっても戦争の実態、昭和史の実態は理解されていないし、記録もされていないのかもしれない。

今も日本では新聞・テレビによるプロパガンダ・洗脳が行われているかもしれない。われわれがもっと気づくべきなのは、書きとどめられた細部の一点であり、それには書籍は最も適している。昭和史の総合ガイドとして、読書案内として本書は多くの読書愛好家に勧められる本である。

(担当/木谷)