話題の本

話題の本一覧

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

草思社ブログをご覧ください

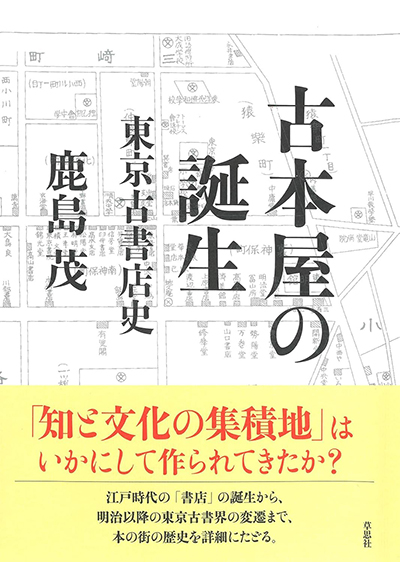

「知と文化の集積地」古書街は、いかにして作られてきたか?

稀代の本マニアが「古本・古書街の歴史」を詳細にたどる

江戸時代の書店は、新刊も古本も一緒に売り出版も取次も行なっていた。

それらはいつ、なぜ分化したのか?

また、古書業界は明治以後どのような変遷をたどったのか?

本書は『東京古書組合百年史』(東京都古書籍商業協同組合、2021年刊、新刊の販売ルートには乗らず古書店で販売)の冒頭章を執筆した著者が、その原稿の基になった倍以上のボリュームの原稿を整理したうえで大幅加筆し、多彩な図版類も加えてものした。

中世〜近世の上方・江戸の本屋史から、明治・大正・昭和期の東京古書店史までを通史的に詳述した珍書であり、「古本の売買は平安時代に始まる」「最古の『奥付』は安土桃山末期」「幕末明治のアーネスト・サトウが日本で購入した古書の目録」などの蘊蓄や興味深い話が満載。

本好き・古本好きには垂涎の書である。

(担当/貞島)

内容より

● 本のセドリの誕生と江戸時代の「本屋仲間」

● 古書の価値創造の先駆者、江戸末期の達摩屋五一(だるまやごいち)

● 幕府崩壊で大口顧客を失った東京古書界が生き残れた理由

● 明治前半まで芝神明町・日蔭町が東京随一の古書街だった背景

● 有斐閣、三省堂、冨山房…大古書街・神田神保町を生んだ第一波

● 大正・昭和期の代表的古書店・一誠堂の「店員教育」

● 戦後の古書界の復興と業界の未来

目次

序章 本屋はなぜ新刊本屋と古本屋に分かれたのか

古書店と古本屋はどう違うのか?

古物商取締条例を契機とした「新刊本屋/古本屋」の分岐

第一章 セドリと古本屋の誕生――江戸時代までの書店ビジネス

セドリの誕生

出版部門の誕生

四業態併存体制の確立

京都・大坂の古本屋で売られていた本の種類

海賊版対策としての本屋仲間

板株からデリバティブへ

相合株から相互取次・販売システムへ

出版社と新刊本屋の原点は古本

再構成システムとしての市の起源

価格形成システムとしての市

市の決済システムと売り子(セドリ)

「草紙屋」とはどのような本屋だったのか?

古書専門店「待賈堂」達摩屋五一

第二章 大デフレと本屋仲間の解体――明治ゼロ年代

明治維新と本屋仲間の継続

本屋仲間の解体と古書デフレ

意外に健闘した出版部門と貸本屋の関係

明治ゼロ年代の古本デフレ下の外国人大口購入者

第三章 一大古書街・芝神明と漢籍ブーム――明治十年代〔一〕

田山花袋少年が見た明治十年代の古書店街

活発化する出版と旧態依然の流通

芝神明町・日蔭町の古書店街

底値の善本良書を買いあさる外国人

清国公使館開設と漢籍ブーム

琳琅閣の隆盛

国文古典籍低迷時代に逆張りした浅倉屋

明治初期のセドリ名人

不定期な市会から定期的な市会へ

次の時代を準備した構造的変化

第四章 東京大学誕生と神保町の台頭――明治十年代〔二〕

神田・一橋地区への大学・専門学校設立ラッシュと洋書需要

神田・一橋地区古書店第一号、有斐閣の誕生

三省堂の開店

和本から洋装本へ

世界で唯一の発明品「洋装本」

洋装本化リテラシーの普及

神田に私立法律学校が集まった真の理由

第五章 東海道線全通と神保町第二の波――明治二十年代

大出版社・博文館の創業と取次大手・東京堂の誕生

東海道線の全通と古書目録の発行

国粋主義の台頭と国漢古書の復活

洋装本古書店の誕生

神田神保町古書街のセカンド・ウェーブ、東条書店

古本屋の学校としての東条書店

セカンド・ウェーブ、芳賀書店と高岡書店

新興古書街・本郷の雄、井上書店

第六章 靖国通り開通と神保町第三の波――明治三十年頃から大正二年の大火まで

靖国通りの開通と神田古書街サード・ウェーブ

靖国通り開通経過を示す古地図

靖国通りを市街電車が走る

大正二年の大火

和本屋と洋装本屋の完全交替

サード・ウェーブ1 高山書店

サード・ウェーブ2 一誠堂

靖国通り南側への大移動

靖国通り南側に誕生したサード・ウェーブ書店群

サード・ウェーブ3 松村書店

サード・ウェーブ4 岩波書店

第七章 古書組合の誕生と関東大震災――明治末から大正末まで

市会の改革

旧型市会の欠点

「神田書籍商同志会」の誕生

東京図書倶楽部の建設

東京古書籍商組合結成に向けて

関東大震災による業態の転換

第八章 古本屋の学校・一誠堂の躍動

古書冬の時代と反町茂雄の登場

古本屋の学校としての一誠堂

神田神保町古書街の拡大と看板建築

古書即売会の隆盛

第九章 戦争をくぐり抜けて――昭和十年代

戦争の影と資料物

公定価格の衝撃

東京古書籍商組合の歩み

第十章 戦後の復興と発展――昭和二十年から昭和後期まで

戦後の混乱と新円切り替えによるにわかユートピア

和本屋の忍従とブームの到来

戦後の東京都古書籍商業協同組合の創立と再出発

敷地の購入と東京古書会館の建設

交換会の戦後史

特価本ジャンルの確立

耐久消費財から消費財へ

学者からオタクへ

終章 古本屋の現在と未来

古本の価格決定要因と「サブカル結晶作用」

古書業界の需要と供給の細り

古書業界の未来図