話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

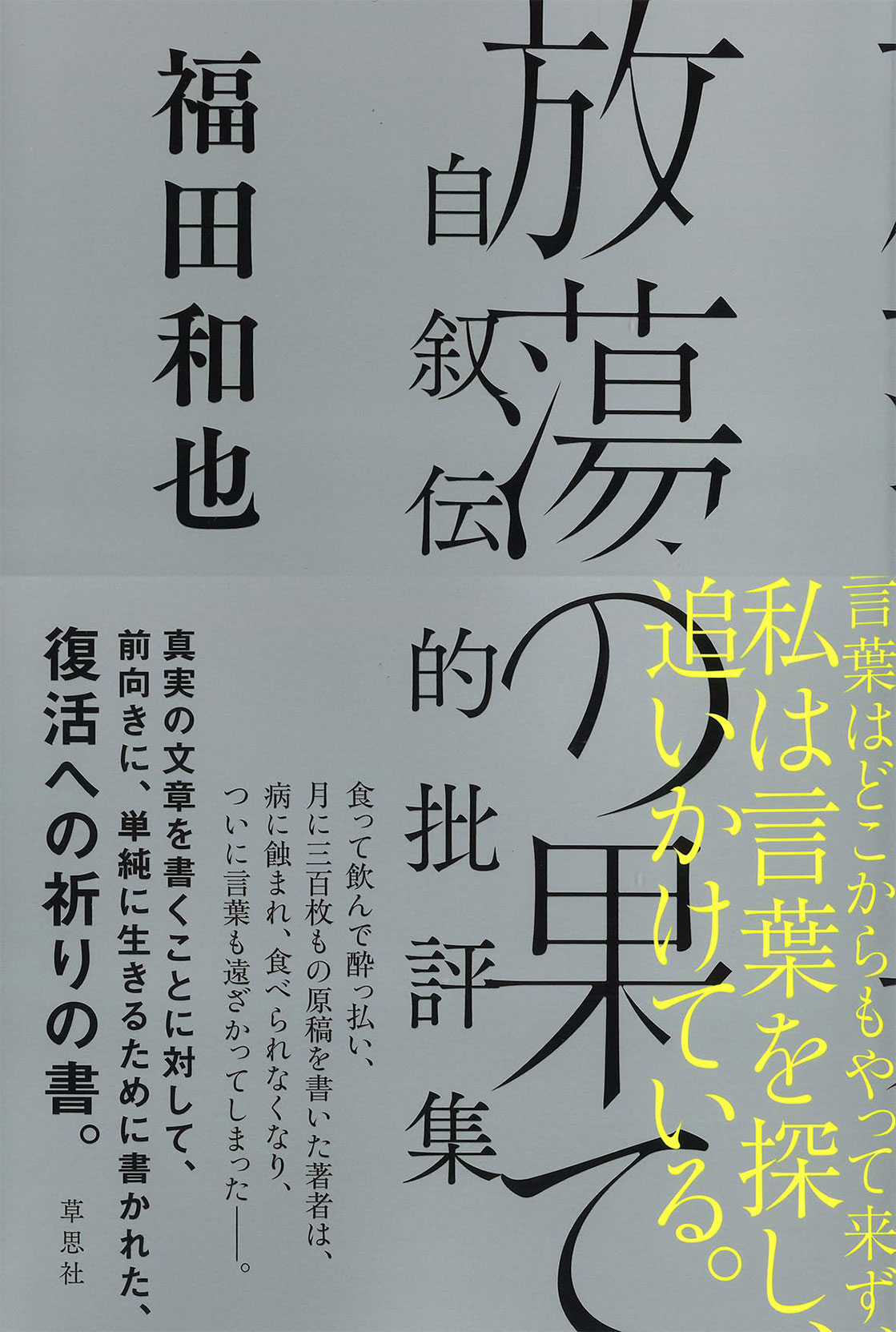

友人や師、両親との交流を自叙伝的に描く渾身の傑作批評集!

「言葉はどこからもやって来ず、私は言葉を探し、追いかけている」

食って飲んで酔っ払い、月に三百枚もの原稿を書いた批評家・福田和也氏は、現在62歳。病に蝕まれ、食べられなくなり、ついに言葉も遠ざかってしまったと打ち明けます。

「遊びほうけていた高校生の時から今日にいたる、自分の来し方を思い返した。今、自分を支えているものは何かと考えた」(あとがき)と、これまで耽溺してきた文学、演劇、映画、美術、音楽、酒、料理、旅の記憶を回想しながら、友人や師、両親との交流を自叙伝的に描いたのが本書です。

「日本史探訪」、『仁義なき戦い』、三島由紀夫『わが友ヒットラー』、つかこうへい、ミッシェル・ポルナレフ、イギー・ポップ、芥川龍之介『河童』、市倉宏祐、ドゥルーズ=ガタリ『アンティ・エディップ』、ドリュ・ラ・ロシェル『ジル』、ジョルジュ・ベルナノス、永井荷風、金子光晴、ヘミングウェイ『移動祝祭日』、澤口知之、江藤淳、坂本忠雄、石原慎太郎、白洲正子、坪内祐三、石原莞爾、北大路魯山人、カラヴァッジョ、松田正平、洲之内徹、野見山暁治、横尾忠則、三浦朱門、遠藤周作、セルジュ・ゲンスブール、アンドレ・ケルテス『読む時間』、小林旭、美空ひばり、クリムト、ツヴァイク、獅子文六、宇能鴻一郎、和辻哲郎、丸山眞男、清水幾太郎、福田恆存、山本七平、中野重治……。

真実の文章を書くことに対して、前向きに、単純に生きるために書かれた、「復活への祈りの書」を是非ご堪能ください。

(担当/渡邉)

[「あとがき」より]

批評は、一個の独立した作品である。

文芸なり、音楽なり、美術なりの鑑賞を出発としながら、感想が批評になる時、批評は媒体から完全に独立した、文芸、音楽、美術、その物になる。

批評ほど、多くの手法やディスクールを必要とするジャンルはない。これは批評が体験の再現ではなく、体験それ自体であるという本質に由来する。恋愛小説、戦争小説は存在し得ても、恋愛批評や戦争批評は存在しない。批評は恋愛自体であり、戦争自体であるからだ。

ゆえに批評が文芸に持つ力は、啓蒙的な忠告や情報の提供ではなく、作品として発する力である。

作品としての性格を持ちながら、批評は最終的に一個の認識である。批評文が様々な様式を消費して世界を作るのは、外部の支えや媒体を用いては届かない認識を求めるからだ。というよりも、この認識への意志によってのみ、批評は作品であることができる。

[目次]

第一部 放蕩の果て

私の独学ことはじめ

江藤淳氏の死に際して痛切に感じたこと

妖刀の行方――江藤淳

食うことと書くこと

絵画と言葉

三浦朱門の『箱庭』

Let It Bleed――料理人・澤口知之

声――フランスと日本と

小林旭という旅

世紀末ウィーンをめぐる考察――技術、耽美、人道

獅子文六の内なる日本

『味な旅 舌の旅』――宇能鴻一郎

「目玉だけになるのが難しいのよ」――白洲正子

文学という器――坪内祐三

最後の冒険――石原慎太郎

第二部 思惟の畔にて

『鎖国』和辻哲郎

『開国』丸山眞男

『私の心の遍歴』清水幾太郎

『総統いまだ死せず』福田恆存

『文化防衛論』三島由紀夫

『私の中の日本軍』山本七平

「雨の降る品川駅」中野重治

あとがき