話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

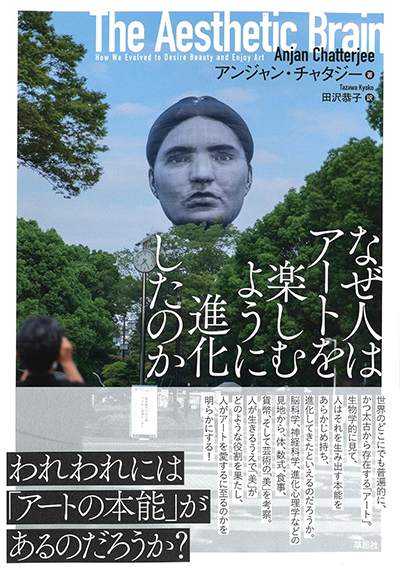

「アートが分かることは生存に役立つか?」と聞かれたら、あなたはどう考える?

もし、「アートが分かることが生存に役立つか」と聞かれたら、あなたはどう思うでしょうか。多くの人は、役に立たないのではと思うのではないでしょうか。しかし、「美しい」ことが分かるかどうかが生存に役立つかと聞かれたら、少し答えが変わるかもしれません。

どんな昔にもアートが存在していたのだとしたら、われわれにとってアートは生存に役立つものであり、生まれつき「アートの本能」があるのではないか。本書はその謎を、脳科学、神経科学、進化心理学などの視点から考察し説き明かす、画期的な書籍です。

本書はまず、顔などの身体の美しさから始めることで、美が分かることが、生存にかかわりがあったことを示します。顔の魅力にかかわるパラメーターには、平均性と対照性が含まれていることが研究で分かっています。これらが重要なのは、「健康」の指標だからです。怪我や病気をしていないかどうかということが、子孫を残すうえで、外観から判断される重要な情報であったわけです。このように体に関わるところから考察をはじめていき、食事やセックスから、さらには数式や貨幣のような一見無機的なものまで広げてゆき、それらに美を見出すことがある種の生存に関わっていることが示されます。

このように考えると、美が分かるということは生存にかかわりがあり、その感覚がアートを生み出すのに多いにかかわっていたであろうということが分かってきます。

しかし、例えばアンドレス・セラーノの《ピス・キリスト》や艾未未の作品など、美的とはいいがたいような現代アートの作品は、どのように考えればよいのでしょうか。ここで自然界にあるヒントが、ジュウシマツの歌声です。生物人類学者のテレンス・ディーコンによれば、生物種に存在する突然変異を選択して一定の方向に進化させる「選択圧」が弱まったときに、言語の社会的使用や多くの文化的習慣が生じると言います。コシジロキンパラを人工的に交配してできたのがジュウシマツなのですが、ジュウシマツは家禽となった結果として、選択圧がなくなったことによりその鳴き声は多様性を持つようになったのです。アートは、その始まりに生存に関わる起源を利用しつつ、現在では環境が太古よりも生存しやすくなったことで選択圧が弱まった結果、柔軟に変化し続けているといえそうです。アートは本能で厳密にコントロールされるのではなく、こうした本能から解き放たれたおかげで発展しているのです。

アートの価値を、生物学的な視点から考えるということは挑戦的な試みではありますが、アートの存在意義をこれまでと異なる観点から深めてくれるものです。本書が、アートが分かるように進化した私たちに、さらなるアートの愉しみを加える一助となれば幸いです。

(担当/吉田)