話題の本

話題の本一覧

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

- 近代短歌はおもしろい!

- 12の分岐点に整理すると、日本国の形がよくわかる。

- ネコの言語コミュニケーションについて、最新科学で明らかに!

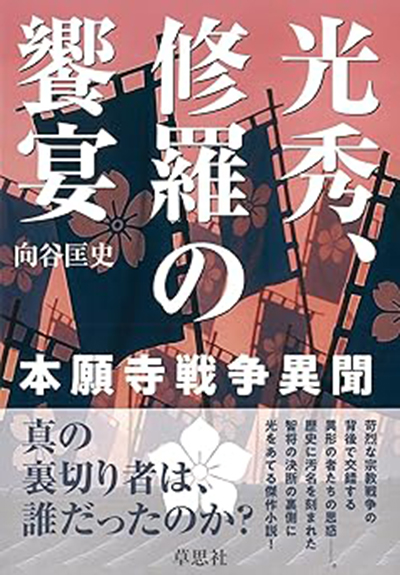

- 比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

- 従来のイメージを覆す新しい人物像を丁寧に解説。今の時代にこそ求められるリーダーの姿

草思社ブログをご覧ください

比類なき宗教戦争から、世紀の叛逆劇へ――。戦国史の謎に挑む傑作歴史小説!

本書は戦国時代を舞台に、明智光秀を中心とする歴史群像が躍動する歴史小説です。和歌山の浄土真宗寺院に残された古文書を手がかりに、浮かびあがるのは悲運の智将・光秀の知られざる前半生――。雑賀の里での鉄炮修行、杉谷善住坊、雑賀孫一らとの友情、織田信長や羽柴秀吉ら大立者たちとの虚実紙一重の交錯、そして「本能寺の変」へといたる謎――。史実にもとづいた丹念な考証と緻密な人間ドラマが織りなす、まさに圧巻の歴史絵巻といった趣の一冊となっています。

浄土真宗本願寺派の僧侶でもある著者は、浄土真宗に関する史料や伝承なども巧みにストーリーに織り込み、史実の裏側に潜む歴史模様を臨場感あふれる筆致で描いています。また雑賀衆の射撃訓練や戦術の克明な描写からは、鉄炮伝来後の戦国の合戦の過酷さも伝わってきます。

本能寺の変の理由についてはこれまで数多くの説が唱えられてきていますが、本書では「本願寺戦争をめぐる決して表に出てはいけない秘密」が光秀を謀反に駆りたてたという、これまでにないストーリーを提示しています。本能寺の変の真相は歴史好きにとっては永遠のテーマの一つですが、本書はそこに新たな視点から一石を投じる本でもあります。日本の歴史において比類のない大宗教戦争がいかにして本能寺の変につながっていくのか。これまでにない切り口の戦国物語を堪能していただければ幸いです。

(担当/碇)

【本書より引用】

《「信長を殺めても解決にはならない」善住坊が静かな口調でいった。

「第二、第三の信長があらわれ、天下統一の前に立ちはだかる本願寺を攻めるだろう。そうさせないためには本願寺が決起し、織田氏を滅ぼすことで大名たちに力を見せつけておく必要がある」》

《信長が黙った。口元が怒りでわなないている。説得は無理か、と秀吉が観念しかけたときだった。「好きにせえ」吐き捨てると部屋からでていった。

秀吉は安堵する。自分が注進して光秀を蹴落とした――そうみられるのは得策ではない。ふたりが重臣として覇を競っていることは周知のこと。失脚させるときは光秀を唾棄される存在に仕立てるのだ。ここはあわてず策を練るべし――それが秀吉の考えであった。》

《明けて六月二日早暁――。

朝靄を切り裂くように鷺森本願寺の半鐘が乱打された。

「ご門主!」侍僧が顕如の居室に駆けこんで叫んだ。「織田軍の来襲でございます!」

顕如が布団を蹴ってとびおきた。雑賀鉄炮衆と激しい銃撃戦がはじまった。本願寺を明けわたしたではないか。なぜ信長が鷺森まで攻めてくるのだ。

本山が抹殺される――。ことの重大さにふるえながら、信長に信をおいた自分を呪った。

しばらくして銃声がやんだ。織田軍が引きあげていったという。》