話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

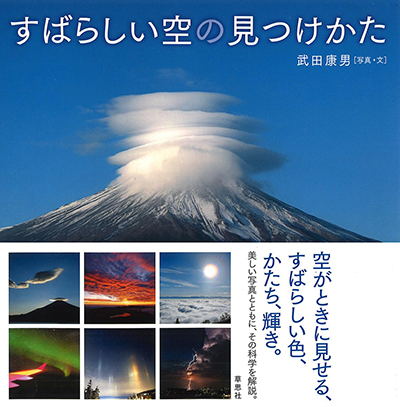

空のすばらしい色、かたち、輝き

◆これまで写真には写せなかった空の現象を、最新技術で撮影!

見上げればいつもそこにある空が、時折、驚くような美しさや、不思議な姿を見せることがあります。数十年にわたって、そのような「すばらしい空」を追い求めてきた著者が撮影した、珠玉の写真41点を見開きに1点ずつ掲載。どのようなときに見られるか、なぜそのような色や姿をしているのかなど、それら空の現象の科学を解説するのが本書です。

五重塔のように雲が重なる珍しい「笠雲」、高度数十㎞を漂うロケットの排ガスが夜空に輝く「ロケット雲」の写真など、本書には見た瞬間に驚きを覚える写真が多数掲載されています。それらの写真も、解説を読むとその背景にある科学がわかり、もう一度写真を見るときにはまったく違って見えることでしょう。空の現象の美しい写真そのものと、その科学の両方を楽しめる一冊と言えます。

本書は最新の技術を取り込んだ本でもあります。年々カメラの性能は大きく向上しており、それはつまり、空を撮影する技術が年々、大きく進歩しているということ。最新の高性能カメラは、かつて撮影できなかった現象も写すことを可能にしました。

たとえば、本書に収録されている、月の光によってできる虹「月虹(げっこう)」は、月が雲に隠されていない夜に、月とは反対の空に降る雨の中に、色が分かれた光が見える現象。肉眼でなんとか見えるくらいの明るさで、以前なら撮影はほぼ不可能でしたが、最新の高感度カメラで撮影に成功しました。このほかにも、かつては撮影が困難だった空の現象をとらえた美しい写真が、惜しみなく収録されています。

◆写真技術だけでなく、空の科学自体も進歩している。最新研究が写真でわかる!

一方で、空の科学自体も、年々、進歩していることはご存じでしょうか。たとえば、国際的な雲の分類に新しい名称のものが加わったり、日本国内で蜃気楼を観測できる場所が次々と発見されたりしています。雷雲のすぐ上で発雷と同時に発光する「ブルースターター」という現象も近年、わかってきました。このような最新の研究成果も、本書では美しい写真とともに、知ることができます。

とはいえ、空の写真は、技術と科学知識の進歩だけで撮影がうまくいくわけではありません。撮影者はその場の天気を判断し、最高の一瞬を捉えるために行動しなければならず、そのために徹夜したり、悪天候や寒さの中で耐えたりすることも必要です。 著者はこのことを「空にも探検という要素がある」と書いていますが、まさにこれは探検。並々ならぬ行動力と探究心がなければ、とてもできないことです。

美しい空の現象を、技術と探検で写真に収め、科学で解説した本書。空や気象に興味がある多くの方に読んでいただきたいと願っています。

(担当/久保田)

目次

はじめに

10種雲形解説図

第1章_雲・雨・雪・雷

五重の笠雲 五重塔のような雲を生んだ風の正体

雲海と地球影とビーナスベルト 地球が丸いからこそ見られる現象

笠雲の夕焼け 雲に赤いリングができたのはなぜ?

前線通過の雲 文字通り「線」状の雲が迫ってくる

都心の雷 東京の雷の観察に絶好の場所

笠雲とつるし雲 翼のような形になったのはなぜ?

富士山からの朝焼け 登頂しない富士登山で見る絶景

ブルースターター 雷とともに雲上で起きる発光現象

くっついた雪の結晶 難しかった雪結晶の撮影が簡単に

富士山と乳房雲 乳房雲の塊1つの大きさは?

富士山から見た落雷 雷を見下ろす不思議な光景

煙と熱積雲 雲の科学的分類に新しく加わった雲

荒底雲と富士山 新しく分類に加わった雲はまだある

青天の霹靂 晴れた空の下でも落雷は起こる

新燃岳の噴煙 白い噴煙と灰色の噴煙の違いとは?

第2章_不思議な光・光の不思議

立山連峰と大きな虹 神聖な山での神秘的な虹との出会い

ウユニ塩湖の積乱雲 湖が波ひとつない水鏡となる理由

グリーンフラッシュ 太陽が沈み切る瞬間に見える緑の光

ライトピラー 美しい光の柱が現れたのはなぜ?

天使の梯子 雲がつくる天然のスポットライト

逆さ富士 湖で逆さ富士を見るのが難しい理由

ウユニ塩湖の蜃気楼 水がないのに逆さに映るのはなぜ?

過剰虹 普通の虹とは違うしくみで現れる

ハワイの溶岩と火映 溶岩が放つ赤い光が空を照らす

猪苗代湖の不思議な蜃気楼 実像の上で反転する蜃気楼像

笠雲の彩雲 彩雲が見られるのはどんなとき?

東京のマジックアワー 東京の新名所から望む絶景の夕焼け

蜃気楼の朝日 大きく複雑に変形したのはなぜ?

月虹 月夜で雨のときにしか見られない

第3章_高い空・月・太陽・宇宙

空に広がるオーロラ オーロラが近づいて去っていくまで

夜光雲 地球大気の変化を表す雲

スプライト 落雷時に数十km上空で光る「妖精」

モンゴルの天の川と大気光 人工光のない広大な平原で見る夜空

火球 流星より強く輝き隕石になることも

皆既月食中の天王星食 太陽と地球と月と天王星が直線上に

紫金山・アトラス彗星 彗星は突然現れることがある

飛行機から撮影したオーロラ スマホできれいに撮れることもある

ロケット雲と富士山 日没後、高度数十kmで輝いた光の帯

流星痕 空に浮かぶ光のすじが曲がりくねる

巨大太陽黒点 肉眼で確認できるほど大きな黒点群

低緯度オーロラ 大規模フレアが起こす、まれな現象

コラム 日没後も高い場所に日が当たる理由

コラム 蜃気楼とは何か