話題の本

話題の本一覧

- スマホ登場で「子ども時代」のあり方は完全に変わった。

- 犬に良い暮らしは、人間にも最高だった!

- ページを開けば、旅心が動き出す。東欧の色、匂い、料理まで味わえる記憶で旅するフォトエッセイ。

- 中古住宅を「探す・買う・直す」が一冊でわかる!

- 小津だけじゃない昭和の日本映画の面白さ

- 予測にまつわる奇妙な実話を数学で読みとく

- そのつらさには正当な理由がある。

- 「崩壊の現場」から人類の現在と未来を考察する知的刺激に満ちたルポルタージュ!

- 麻布台ヒルズの設計で世界を熱狂させる、希代の建築家のビジュアル・マニフェスト!

- 苦痛を味わう方が幸福になる?科学的に苦しみの価値を考察

草思社ブログをご覧ください

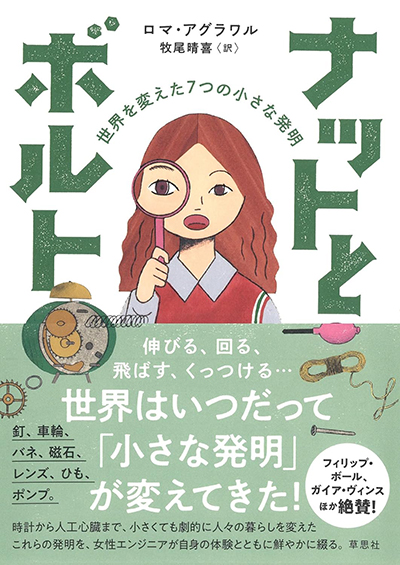

宇宙から人工授精まで。ネジのような小さな発明こそが世界を変える。

エンジニアリングというのは広大な学問分野ですが、その中の特に偉大な成果には、スケールとしては小さなものもあります。こういった小さくて時には目に見えない所にある要素の一つひとつが、じつはエンジニアリングにおける偉業であり、そこには何百年、さらには何千年前にも遡る魅力的な物語があります。本書は、そのような小さくても世界を劇的に変えた発明についての書籍です。ルネサンス期、科学者は「てこ、車輪と車軸、滑車、斜面、くさび、ネジ」の6つの「単純機械」を定義し、すべての複雑機械の基礎であるとしました。本書はこれに倣い、いくつかを取り除く代わりに他の要素を追加してアップデートし、現代社会の基礎をなすと著者が考える七つの要素を紹介します。「釘、車輪、ばね、磁石、レンズ、ひも、ポンプ」。この7つは、テクノロジーについて大きな変化をもたらしたのは当然のことながら、その他の側面にも多大な影響を与えており、その影響は歴史、社会、政治、権力構造、生物学、コミュニケーション、交通、芸術、文化など多岐にわたります。

ひとつ例をあげると、ポンプというのは、根本的には「液体や気体を移動させる装置」で、水が入ったバケツを紐で引っ張るだけの簡単なものから、複数のピストンが付いたモーター駆動のエンジンなどに使われるものまであります。そして、最近でいえば人工心臓や搾乳機にも欠かせない要素です。実際に、著者は自身の子どもを授かった際に、授乳に困難がある体質だったのですが、搾乳機のおかげで育児が劇的に改善した経験を本書で語っています。そのほかにも、人工授精で子どもを授かった著者は、レンズの発明なくして子どもを産むことはあり得なかったと語るなど、女性エンジニアならではの視点で語られていることが多いのも本書の特徴です。

エンジニアリングは、無機質に見え、私たちの理解を超えた異質な分野と思われがちですが、エンジニアリングの中心にあるのは人間です。それはニール・アームストロングの宇宙服の縫い目を心配するデラウェア州の裁縫師であり、痛みに耐えながら自らの手に電流を流した発明家であり、失敗したと思われた実験から信じられない繊維を発明した移民の化学者であり、食器洗いで割れた陶器に苛立った主婦なのです。本書で取り上げる物語、装置、発明家は、世界中のさまざまな時代から選んであり、エンジニアリングにおけるマイノリティの人々による知られざる貢献も含まれています。それは、彼らの業績が文書化されなかったり、特許を申請しなかったり(あるいは申請できなかったり)、あるいは認められなかったりしたために、失われてしまいがちな物語なのです。本書を読んだ後には、身の回りの小さな発明品を見る目が変わっていること請け合いです。

(担当/吉田)